Depuis 2020, les programmes InTerLUD puis InTerLUD+, inscrits dans le dispositif national des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), accompagnent les collectivités qui souhaitent réduire l’impact des flux de marchandises qui les desservent. L’idée centrale est simple : réunir le tissu local, les acteurs publics (élus comme techniciens), les acteurs privés et leurs représentants autour d’une même table pour écrire une charte de logistique urbaine durable, puis financer les actions concrètes qui en découlent.

En 2025, après 4 ans et demi d’accompagnement, la dynamique est tangible. 61 territoires – Établissements Publics de Coopération Intercommunale et parfois villes – se sont engagés dans la démarche.

35 territoires ont franchi l’étape décisive de la validation de leur plan d’action : des collectivités telles que Rennes Métropole, Le Havre Seine Métropole, la communauté d’agglomération du Pays Basque, la métropole du Grand Paris, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique ou encore Clermont Auvergne Métropole.

Ensemble, ces plans totalisent 413 fiches-actions : création d’espaces logistiques urbains, schémas directeurs des aires de livraison, déploiement d’une cyclo logistique, harmonisation de la règlementation, etc.

128 de ces mesures sont déjà engagées – ou sur le point de l’être – et 28 bénéficient d’un financement InTerLUD+.

Ce financement constitue un véritable levier de passage à l’acte pour de nombreux territoires. Pourtant, au regard du volume d’actions recensées, le nombre de demandes de financement est demeuré en deçà des prévisions.

Afin d’en comprendre les raisons, l’équipe InTerLUD+ a conduit au printemps 2025 une enquête auprès de collectivités engagées. Un financement plus proche des dépenses à engager a été identifié comme levier de passage à l’action. Ce signal unanime a trouvé un écho immédiat : InTerLUD+ a décidé de revoir à la hausse ses modalités financières pour mieux répondre aux réalités locales.

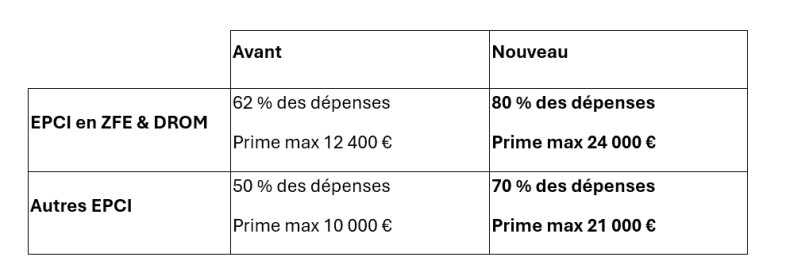

Le nouveau barème de financement, entré en vigueur en juin 2025, évolue fortement pour coller au mieux aux besoins des territoires.

Dans les zones à faibles émissions (ZFE) et dans les départements d’outre-mer, le taux de subvention passe de 62 % à 80 % pour une prime maximale de 12 400 € à 24 000 €.

Pour les autres territoires, la prise en charge progresse de 50 % à 70 %, soit une prime pouvant atteindre 21 000 € contre 10 000 € auparavant.

Au-delà des chiffres, cette évolution change la donne pour les porteurs de projets. Prenons l’exemple d’une étude de réorganisation des aires de livraison évaluée à 45 000€ dans une métropole soumise à une ZFE : avec les anciennes conditions, la collectivité aurait dû financer 32 600 € sur son budget propre ; elle n’en réglera plus que 21 000€ aujourd’hui, le reste étant couvert par le financement CEE du programme.

Autre cas de figure : un projet de cyclo logistique chiffré à 30 000€ dans une communauté d’agglomération non ZFE. Les nouvelles conditions permettent de prétendre à 21 000€ de prime avec un financement propre de 9 000€, contre 20 000€ auparavant : l’économie réalisée est plus que doublée par rapport à la version initiale du programme.

En pratique, ce surcroît de soutien budgétaire doit lever les dernières hésitations des élus et sécuriser des postes de dépense jusque-là jugés trop lourds.

Parce qu’un dispositif financier n’a de sens que s’il est compris de ses bénéficiaires, InTerLUD+ accompagne cette réévaluation d’un pack pédagogique : échanges directs avec les référents, “hotline” individuelle pour le montage des dossiers, exemple de cahier des charges et partages de retour d’expérience entre territoires. L’objectif est clair : faire en sorte qu’aucune idée pertinente ne reste au fond d’un tiroir faute de moyens, ni qu’aucune collectivité ne renonce à décarboner sa logistique par manque d’information.

En renforçant son appui financier, InTerLUD+ démontre qu’il reste à l’écoute des besoins des collectivités et qu’il sait s’adapter à la réalité opérationnelle du terrain. Les chiffres clés présentés dans le tableau ci-dessus traduisent la volonté partagée d’accélérer et de démultiplier le passage de la charte à l’action. Désormais, plus rien ne s’oppose à ce que chaque territoire donne corps à son plan d’action et que la logistique urbaine durable change d’échelle.